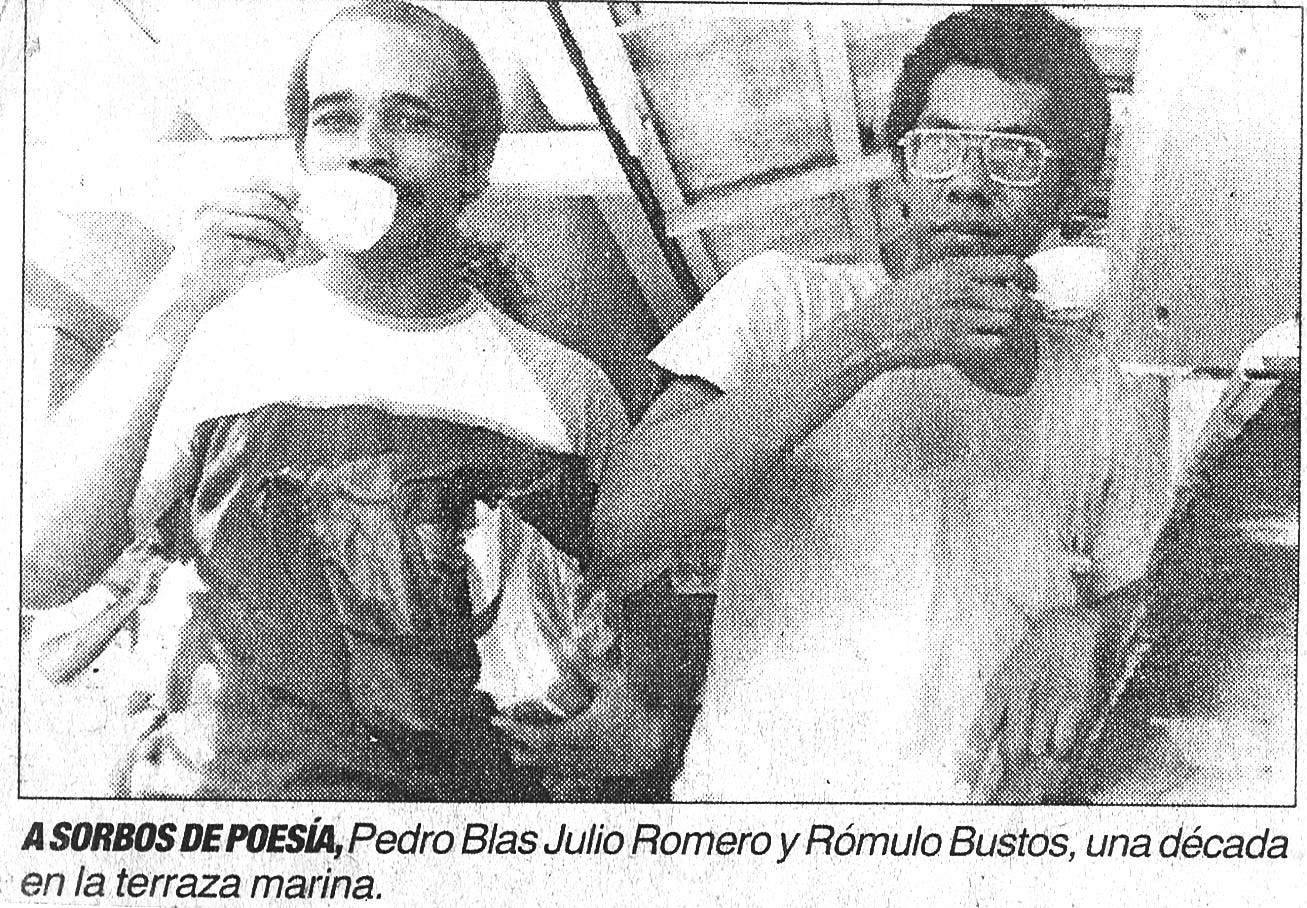

En el episodio de esta semana converso con Rómulo Bustos, uno de los poetas contemporáneos que más leo y admiro. Hace 12 años escribí un perfil sobre él, pero nunca lo publiqué. Volví a ese texto para preparar la entrevista con Rómulo, y creo que se ajusta bien a afueradentro. No me corresponde juzgar cómo ha envejecido lo que escribí cuando todavía era estudiante de periodismo, pero reconozco ahí muchos de los temas y preguntas que todavía cultivo. Creo que retrata bien a un personaje complejo, un poeta que lleva 70 años dedicándose a tratar de que las palabras bailen.

La danza inmóvil

La amenaza de un animal ha rondado siempre la mirada de Rómulo Bustos. Un mediodía en Santa Catalina de Alejandría, a los pocos meses de nacido, su madre lo acostó en el catre de tijera y salió al patio a lavar la ropa de su esposo y sus otros seis hijos. En medio del espeso calor caribeño, Blanca Aguirre acercó la pila al lavadero, hundió la totuma en el agua y empezó a restregar, sin darse cuenta de que algo entró en la casa y se dirigió al lugar donde descansaba el niño. De pronto advirtió con extrañeza un silencio inmenso, como si ya el viento no moviera las hojas gruesas de los once palos de mango, o como si la algarabía del colegio próximo hubiera desaparecido. Con un mal presentimiento se secó las manos en el vestido y volvió apresurada a la habitación: allí encontró un pavo grande y negro parado sobre el catre, apuntando con el pico hacia los ojos abiertos de Rómulo, siguiendo con atención sus movimientos, esperando el momento preciso para atacarlos. La madre lo ahuyentó con un grito y, nerviosa por lo que pudo haber sucedido, tomó en brazos al hijo que salvó de la ceguera.

Era el año 1954 y la familia Bustos Aguirre había acabado de llegar al pueblo. Luego de que quebraran los negocios de libros y cristales que tenía el padre en Cartagena y Barranquilla, se vieron obligados a trasladarse a Santa Catalina, donde él había heredado una tierra de sus abuelos. Con la intención de radicarse definitivamente, Alberto Bustos adecuó el terreno y construyó una casa en cemento que bautizó con un nombre de otra lengua: Santiniketan, que en hindi traduce “Morada de paz”. Además de esa palabra, Bustos, lector apasionado, llevó a Santa Catalina su colección de libros, la organizó en un estante en la sala, y la puso a disposición de aquellos vecinos que la quisieran utilizar. Con el paso del tiempo, y al ser la única que había en el pueblo, los habitantes colgaron un letrero sobre la puerta principal de la casa. En él se leía: Biblioteca.

Fue en esa sala con libros donde Rómulo vivió sus primeros años. Su madre lo recuerda como un niño silencioso, solitario, de todos los hermanos el más consentido y apegado a ella. Prefería sentarse y observar las imágenes de una enciclopedia antes que subirse a los árboles, molestar a los animales, o jugar pelota con los niños de su edad. Gracias a ella, que le salvó la vista, y a su padre, que lo rodeó de libros, Rómulo se pasaba las tardes imaginando los lugares y cosas que mostraba, por ejemplo, alguno de los tomos de El tesoro de la juventud, o esperando que llegara su hermana mayor del colegio para que le enseñara los cuadernos de caligrafía.

Sin embargo, cuando aprendió a leer, hizo consciente una carencia: los libros enseñaban un mundo distinto al suyo. Él quería ver lagos y en el pueblo sólo conocía pozas; los libros hablaban de avenidas, pero alrededor de la casa apenas había caminos de tierra; existía la palabra nieve, y él no conocía más que la lluvia o el salitre; ante el fulgor tenue de la lámpara de aceite que encendían en la sala al caer la noche, él pensaba en las bombillas eléctricas que aparecían ilustradas en el papel. Esa diferencia entre las imágenes de las páginas y las de su contexto fue su origen como poeta. Por ella aprendió a tornar sus ojos a la imaginación: las palabras se convirtieron en la posibilidad de habitar el mundo deseado.

La vida en la morada de paz sólo duró seis años. Alberto Bustos convenció a su mujer de vender la casa y comprar otra en Cartagena para que los hijos pudieran cursar bachillerato, pues en Santa Catalina sólo había primaria. Blanca aceptó con temores, y así partieron del pueblo. No obstante, las verdaderas razones que tenía Alberto se descubrieron cuando abandonó a su familia sin aviso y sin dinero apenas arrendaron una casa en el callejón Berlín, lejos del centro de la ciudad.

Algo ocurre en el rostro de Rómulo Bustos cuando evoca y narra el tiempo pasado. Durante esos momentos en que se esfuerza por relatar un hecho de su infancia o juventud, parpadea tan rápido que parece a punto de entrar en trance. Los ojos se tornan blancos, como si tratara de girarlos hacia las imágenes que observa en su memoria, y la velocidad del parpadeo no disminuye hasta que logra decirlas con precisión. Mientras parpadea, su voz se hace lenta y profunda, como si estuviera fraguando palabras que se ajusten al recuerdo que dicen.

Cuando al fin da con los términos exactos, Bustos abre bien los ojos y suele inclinar la cabeza hacia abajo para mirar sobre sus lentes a quien lo escucha, así comprueba que logró comunicar la imagen.

Esa interiorización de la mirada señala uno de los rasgos más significativos de su actitud poética: las obras que ha escrito se caracterizan por la nitidez de su imaginación. Bustos no tiene los ojos abiertos únicamente ante la luz que reflejan las cosas: da la impresión de que también quisiera volverlos a su interior y observar la forma que toma la luz en el lugar del cuerpo donde se oscurece definitivamente.

Crónica del sueño

Si bajara los párpados lentamente con el recuerdo del color amarillo

caerían las frutas más altas de los árboles

Si anudara los dedos sobre la espalda se detendría el viento

y vería sus alas y la red invisible con que envuelve las hojas y las arrastra

Si diera un paso hacia atrás estaría otra vez en la otra tarde

y vería a la madre en la blanca ceremonia de las sábanas

Si peinara hacia adelante mis cabellos crecería el agua de los espejos

y se ahogarían todas las imágenes

Si soplara sobre mi mano cerrada dejando un ojo de aire

se abriría un ojo de aire y por allí pasaría un barco o una manada de caballos

Si agitara los brazos estaría en el cielo de los barriletes y los pájaros

Si ahora me diera una vuelta sobre el cuerpo ¿en qué otro sueño despertaría?

(De En el traspatio del cielo, 1993)

Las dificultades de la familia aumentaron con la imprevista partida del padre. Pero a pesar de la inestabilidad económica, de las constantes mudanzas de casa y de barrio, o de las austeras condiciones en que vivían, todos los hijos asistieron al colegio, y Blanca Aguirre nunca dejó de cantar tangos y boleros mientras lavaba.

A comienzos de los años 70, cuando terminó el bachillerato en el Liceo e ingresó a estudiar Derecho en la Universidad de Cartagena, Rómulo había vivido con su madre y hermanos en más de una docena de barrios de la ciudad. Cada vez participaba más de la vida urbana, y aunque ésta era mucho más rica y variada que en Santa Catalina, nunca dejó los libros. Trataba de amainar con lecturas la ansiedad por su incapacidad para sentirse completo en ninguna parte. Los cambios de su cuerpo en la juventud, el ardor de los deseos, la pérdida de la inocencia, la conciencia de la propia animalidad, la falta de un centro y de alguien que lo protegiera de sus miedos, todo eso lo arrojó aún con más fuerza al silencio solitario donde se gestan las palabras.

Sin embargo, a los pocos meses de ingresar a la universidad, se vinculó a varios proyectos que suspenderían por un tiempo el vértigo de su espíritu. Alfonso Múnera, un compañero de clase, reconocido en la ciudad por su activismo político y cultural, lo invitó a ser miembro de un cineclub que coordinaba, y también a participar en el MOIR (Movimiento Obrero Independiente Revolucionario), una incipiente organización política de izquierda. Múnera, líder y aglutinador por naturaleza, lo relacionó con otros jóvenes intelectuales y artistas de Cartagena. La naturaleza introvertida de Bustos no impidió que cayera bien en los grupos a los que comenzó a asistir, y pronto encontró en esos amigos una forma de vida que desconocía y le gustaba. En los proyectos que emprendió con ellos fundó la ilusión de construir un mundo que pudiera comprender y explicar, que tuviera un orden inteligible, que no desbordara las palabras, que bastara con verlo para sentirse completo: en ellos creyó encontrar el centro, la estabilidad que hasta entonces sólo había sentido en los años de Santa Catalina.

De todas las empresas juveniles hubo dos que marcaron especialmente la vocación literaria de Bustos. La primera de ellas fue Cine Arte, una página dominical que el diario más leído de la ciudad, El Universal, les cedió a Múnera, a Amaury Arteaga y a él, reconociendo el valor del trabajo cultural que realizaban. Allí publicó sus primeros poemas y expresó las convicciones estéticas que tenía. Fue entonces, a los veinte años, cuando se dio cuenta de que el único género literario que le permitía una voz auténtica era la poesía, y entonces se dedicó exclusivamente a ella y a la crítica cultural (antes había escrito relatos), ambas teñidas, por supuesto, de la ideología política de izquierda que profesaba en el momento.

El segundo proyecto importante que emprendió antes de desencantarse del activismo político fue una revista que se llamó En tono menor. Ya se había graduado de abogado y trabajaba como docente de Literatura en un colegio público. Fundó la publicación en compañía de Alfonso Múnera, Amaury Arteaga, Pedro Badrán, Jorge García Usta, y otros amigos e intelectuales cercanos a la Universidad de Cartagena. En tono menor se caracterizaba por su tono crítico e irreverente al referirse a las tradiciones de la élite intelectual y artística de la región caribe, que eran a su parecer retrógradas y carentes de originalidad. El primero de los ocho números salió en 1979, aunque Rómulo dejó de participar antes de que se publicara el último en 1982.

Su entusiasmo se había menguado. Ya no le interesaba tanto aportarle a proyectos como ése. Paulatinamente perdió la fe en el comunismo, y descubrió que el furor de aquellos años universitarios no había logrado silenciar su extrañeza ante sí mismo y ante el mundo. Había asumido su afiliación política como una posible solución a las carencias e injusticias de su entorno, pero cuando se concentró en su arte y su silencio, intuyó que podía responderse más de esa manera que asociándose con otros en torno a una ideología. Escogió el silencio como el lugar para encontrar las imágenes, y la década de los setentas fue de mucho ruido.

A partir de entonces se recogió en su soledad. En un pequeño apartamento que alquiló en el sur de la ciudad, emprendió una búsqueda de sentido a través de la escritura. En las tardes, luego de dar las clases en el colegio, se encerraba a dibujar, tomar notas o esbozar versos. El comunismo había significado para él un centro y una seguridad, y, al perder la fe en él, asumió que todo esfuerzo por crear un mundo era inútil. Como hombre moderno, nació en una época en que Dios había muerto y vivió en carne propia la incapacidad de la humanidad para reemplazarlo. Al reconocer esa orfandad, al padecer la frustración de los intentos por explicar el mundo, Bustos se hundió en su silencio. Como resultado de esa introspección, en 1982, a sus 28 años, comenzó a escribir los poemas de su primer libro, El oscuro sello de Dios. Alfonso Múnera, recuerda que por esos meses aumentó el grado de intensidad del silencio de Rómulo. Se encerraba en su apartamento por varios días, y no sentía la necesidad de salir o ser visitado. Múnera explica que, en su soledad, Rómulo establece relaciones afectivas con aquello que lo rodea -una planta, un libro, un cuadro, una canción- y así se acompaña tanto tiempo como necesite. La disciplina y el aislamiento contribuyeron a darles palabras a sus incertidumbres. En 1985, se publicó el libro.

Socrática No confíes en la respuesta del espejo que tu cuerpo interroga Lo que somos o no somos es el secreto que hubiera salvado del suicidio a la esfinge tebana La verdad no es negocio de hombres Recuérdalo Siempre serás tu más íntimo forastero (De El oscuro sello de Dios, 1985)

Los poemas de ese libro inaugural retratan el espíritu de Rómulo cuando decidió dedicarse a la poesía. Son de voz templada, serena, grave, resignada. Se preguntan por el sentido de la existencia y no reciben sino respuestas provisionales, efímeras, a fin de cuentas inútiles. Ese libro, con su influencia borgiana (espejos, ajedreces, espadas, tigres, griegos), busca la ruta que lleva a un lugar donde el tiempo no arrastra, donde todo está inmóvil, en equilibrio y armonía. Sin ningún proyecto político en qué creer, sin ninguna religión que respondiera a sus dudas, Bustos empezó a escribir poesía para encontrar algo que justificara su existencia, que trascendiera lo mundano. Desde ese primer libro se siente una sutil lucha contra el tiempo, que lo transforma todo y mortifica a un poeta que querría el equilibrio perfecto de la eternidad.

El carácter metafísico de El oscuro sello de dios, se compensó cinco años más tarde con En el traspatio del cielo, el libro que hizo conocer a Rómulo a nivel nacional. Su escritura comenzó en 1989, cuando se separó por primera vez de su madre y su ciudad. Viajó a Bogotá a cursar una maestría en Literatura en el Instituto Caro y Cuervo, y fue en la fría capital donde lo alcanzó la nostalgia y brotó la necesidad de recrear su infancia en Santa Catalina. En el traspatio del cielo quiso ser un camino de vuelta a casa a través de la añoranza. En sus versos aparecen las imágenes de Santiniketan; su madre despertándose a “atizar el día”; el regreso de la hermana mayor anunciado por la brisa de las cuatro; el inmenso árbol camajorú sembrado en el traspatio, “rodeado de sed, hechizado en el tajo de luz”; el ángel que visitaba al niño solitario, le pedía dulce de tamarindo y le enseñaba los juegos del cielo; el alto vuelo del caballo tallado en una rama de matarratón; el llanto de la madre viendo las espaldas del padre diciendo adiós.

Hay un poema que señala la tendencia de Bustos a girar con nostalgia en torno a los recuerdos de su infancia, convirtiéndolos en un sucedáneo de la paz perdida. Y aunque empieza evocando el gozo y la plenitud del juego infantil, termina con la voz derrumbada por la pregunta del desencanto adulto. Rómulo quiso creer en que era posible recuperar el paraíso inocente de la infancia, pero su misma poesía rechazaba la ilusión y rozaba la verdad que lo hería: todo arde y se consume, el ser humano es caída en soledad.

Poema a la hermana menor El cielo estaba a tiro de guijarros en aquellos días, ¿recuerdas? Bastaba trazar en surco las alas, los cajones saltar con cuidado como subiendo en un solo pie una escalera empinada cuyo extremo se recostaba en el sueño El aire se atareaba de nubes bajas y verdes en aquel juego, ¿recuerdas? Jaime, Hugo, Deya, Alberto, Anamaría… ¿En qué momento equivocamos el pie y tropezamos contra los astros ingenuos que iluminaban aquel juego? Y luego como si un ser malvado hubiera borrado los surcos con una rama solo han quedado confusos trazos sobre la tierra las débiles líneas, los fallidos guijarros del poema Yo tenía muy buen tino, ¿recuerdas? (De En el traspatio del cielo, 1993)

El tono general del libro es de una tristeza muda ante los recuerdos más hermosos, como si pasara ante sus ojos algo cuya pérdida apenas empieza a aceptar. En el traspatio del cielo es una despedida, un punto de inflexión, el puente entre la juventud y la madurez en su poesía. Después de él, Bustos dejaría de esforzarse por recrear el mundo y asumiría los rasgos de la realidad que tenía ante los ojos.

Luego de terminar su maestría y de escribir En el traspatio del cielo -que ganó en 1993 el Premio Nacional de Poesía de Colcultura- Rómulo regresó a Cartagena para hacer parte del grupo de docentes que fundó el programa de Lingüística y Literatura en la Universidad de Cartagena. Como muchos de su generación, encontró en la academia la oportunidad laboral más afín a sus convicciones. Rómulo dice que la docencia es “la profesión más ética que permite el mundo contemporáneo”, y que hubiera sido incapaz de dedicarse a algo distinto, por ejemplo ejerciendo su título de abogado. Como profesor de Literatura no tiene que comerciar con nada, no está buscando ventajas personales, no compite ni pasa por encima de otros, y está al margen de todas las dinámicas económicas que rechazó en sus años de activismo, pues a pesar de que se retiró de los proyectos políticos, nunca dejó de ser un hombre de izquierda. Busca en la academia un diálogo entre su intuición y su racionalidad, un balance. Según él, nunca restringe alguna de las dos a la hora de escribir. Más bien quiere que se complementen, pues como él mismo lo dice, todo cierre es negativo.

En 1995 ocurrieron dos episodios importantes en la vida de Rómulo: dejó de dormir y escribió el libro que más quiere.

El insomnio es un regalo que me ha dado la vida. Se lo he preguntado muchas veces y no me ha dicho por qué. Apareció y se adecuó a mi ser, de alguna manera, sin yo quererlo. Al principio me incomodaba tremendamente, después me dije que la mejor manera de sobrellevarlo era haciendo amistad con él. En esto la aceptación es la forma, y la confianza en que todo está bien. Hay momentos en los que se recrudece y otros en los que se amaina. Puede desaparecer por semanas, tiene sus ciclos. No tiene explicación racional ni médica, no hay diagnóstico claro. Tuve que comprender que iba a estar ahí quizás para siempre. El insomnio, sin embargo, no ha determinado nada de mi poesía.

Por la misma época en que dejó de soñar (y aceptó ese cambio), Rómulo escribió los poemas que conformarían La estación de la sed, libro con el que también aceptó algo que su espíritu negaba: todo está en fuga hacia la nada. Su manera de reconciliarse con esa realidad fue sonriéndole. En su alma nunca dejó de desear la quietud, pero ya no rechazó el cambio permanente de todo. Con ese poemario Bustos encontró el rasgo que ahora distingue su escritura: la ironía. Al ser la inmovilidad su deseo más profundo, no puede más que sonreír al comprobar cómo el mundo dista de lo que él quiere. La aparición de esa sutil sonrisa trajo un nuevo ritmo a su poesía, y la convirtió en un ejercicio espiritual donde sigue recreando su mirada en el mundo, sin deformarlo. Su imaginación, uno de las particularidades que hacen hermosa y singular su poesía, ya no era una manera de negar lo que veía, sino de aceptarlo de una manera contradictoria: siempre en la frontera entre el asombro y el desencanto.

No sólo su poesía refleja esa aceptación, también sus amigos dicen que ahora sonríe más, que desde hace algunos años se le ve más alegre y resuelto, que ya no parece tan próximo a los silencios graves en los cuales solía sumirse. Al conocerlo hoy, cuesta imaginar que Rómulo Bustos, ese hombre moreno, de rostro amable, voz apacible y caminar tranquilo, tardó más de 40 años en conocer la verdadera forma de su sonrisa.

Casi todo en él señala serenidad y equilibrio, incluso su apariencia y forma de vestir: bigote bien cuidado, camisa manga corta, pantalón bien planchado, zapatos relucientes. Así vestía cuando, caminando las calles del centro de Cartagena a mediodía, le pregunté por el libro suyo al que más volvía, en el que más se encontraba. Respondió sin dudar que ese espejo poético lo halló con La estación de la sed. Dijo que a veces, en los momentos en que quiere comprender alguna sensación o estado de alma, abre ese libro para descifrarlo. En muchas ocasiones los poemas que escribe le sirven años después para conocerse. Hacer una breve semblanza de ese libro es retratar al poeta.

Ese poemario, piedra angular del espíritu de Bustos, está dividido en tres partes: Oración del impuro, De la dificultad para atrapar una mosca, y La estación de la sed. La parte inicial está conformada por poemas breves, prosaicos, que en su mayoría giran en torno a una sensación característica en el poeta costeño: la culpa.

Ritual Inmolar un animal Y en silencio, en un terrible rezo de tu carne devorar lentamente su ímpetu, su ansia Saberte impuro entonces y gemir en un terrible rezo de tu alma Ahora, una vez más nunca podrás perdonarte (De La estación de la sed, 1998)

Rómulo considera la posibilidad de que su obra sea vista como “la búsqueda del perdón”. Él querría tener el alma diáfana, inmaculada, pero sus imperfecciones lo hieren y lo incitan a escribir, a levantar la oración del impuro. Se siente culpable por no poder ver sino “el vacío horizonte”, aunque su madre le salvó la vista; se siente culpable por las violencias del cuerpo; por su incapacidad de controlar los deseos; por saberse expulsado del paraíso; o porque ante el silencio que se agazapa en la muerte, él sólo tiene palabras. No obstante, la poesía es su único contrapeso para no sucumbir a la culpa. En estos poemas Bustos acepta su condición de impuro, de solitario, pero no deja que su voz se pierda. Encuentra la dignidad en la sonrisa, en el juego, en la reflexión frente a lo que el mundo le enseña.

La segunda parte del libro, De la dificultad para atrapar una mosca, es breve y en ella se presencia un proceso necesario para la actitud que Rómulo asumirá desde entonces: la desacralización. Bustos deja de imaginar con la intención de crear realidades distintas a la suya, no halla designios divinos en el mundo, su mirada no busca ideales: acepta lo que existe tal cual es, y asume que la trascendencia de las cosas y los seres está únicamente en darles palabras que se ajusten a su naturaleza. En un poema titulado “El ángel”, describe ese brusco aterrizaje: “Entonces cae / comienza a caer / porque comprende que definitivamente es un animal de pelos y pezuñas”.

Antes de que su alma arribara a la última parte del libro, esa estación de la sed donde cada paso lo aleja de lo que desea, Rómulo escribió uno de sus poemas más originales. En él deja claro que ha decidido desistir en la búsqueda de imágenes para resguardarse de la transformación que produce el tiempo. En él se deslinda del miedo, y decide encontrar en sí mismo esa inocencia que alguna vez perdió:

Consejo Elegir con cuidado un punto del aire Cubrirlo con el cuenco de ambas manos Arrullarlo Irlo puliendo en su silencio Piensa en Dios cuando construyó su primer caracol o su primer huevo Acerca el oído para oír como late Agítalo para ver si responde Si no puedes con la curiosidad haz un huequito para mirar adentro Nada verás. Nada escucharás Has construido un buen vacío Ponlo ahora sobre tu corazón y aguarda confiado el paso de los años. (De La estación de la sed, 1998)

Uno es un continuo hacerse. Mi poesía se mantiene en una tensión: mi vocación es el no movimiento, la plenitud del estatismo; pero todo el universo está en un cambio permanente. El cosmos me dice “mírame, no estoy quieto nunca, y tienes que asumir eso”. La poesía quiere entablar un diálogo con el ser más profundo. De pronto la realidad es mucho más compleja que lo que propone el estatismo. El universo metamórfico y cambiante es exigente. Yo asumo la poesía como el encontrarme y el desencontrarme cada día. Por ella me asumo ahora como fuga del ser, y eso me ha costado muchísimo trabajo.

Paradójicamente, a pesar de su anhelo de estatismo, la alegría de Rómulo está en el movimiento; y su angustia y dolor, en la quietud. Su plenitud está en la danza: pocas cosas disfruta más que escuchar y bailar salsa. Y, por otro lado, sus miedos lo muerden en los momentos de reposo: cuando se recuesta e intenta dormir, o cuando se sienta a escribir poesía.

La ambigüedad es el terreno mío, yo me asumo contradictorio, paradójico, y soy consciente de eso. Lo más parecido a la forma de la realidad es la contradicción, porque uno es un animal con una capacidad de percepción limitada, y aun cuando quiera ser lo más plena esa percepción, nunca lo será, entonces la manera más adecuada de sentirla es a partir de la paradoja. La realidad se me presenta como múltiple, todas ellas posibles, y que no encajan una en otra.

Bustos los llama sus “fantasmas”. Son los miedos y las obsesiones que lo angustian. El primero de ellos está relacionado con su cuerpo, o con su condición animal. La segunda obsesión tiene que ver con la soledad, pero no la de estar solo durante un tiempo, sino la ontológica, la de las cosas y seres en el universo, todos terriblemente distantes, rozándose fugazmente en caminos que al final no se encuentran.

Yo creo que el movimiento más natural de todo ser humano es huir de las obsesiones, que todos las tienen, siempre acechados por algún temor. Lo que le sucede al artista -y esto no es motivo de orgullo- es que por su sensibilidad no puede evitar hacerle frente a eso, y entonces, sin quererlo, se mueve en una dirección contraria a la que se mueve la mayoría de la gente, le toca confrontar esos llamados que le resultan hostiles pero que paradójicamente lo atraen y que lo constituyen. Es algo social: el poeta hace lo que los otros no quieren hacer. O que lo hacen vicariamente leyendo el poema.

Para mí la poesía no es el silencio. A la poesía le tengo mucha prevención, no es mi amante favorita, porque me obliga a enfrentar mis fantasmas. De alguna manera le rehuyo, pero tengo que volver a ella. Quizás debí haber ido a buscar otro silencio y no la poesía. De pronto lo más cercano a ese otro silencio me lo ha producido el dibujo, que me otorga momentos de plenitud en los que uno está poseído por los trazos y las formas, pero la poesía nunca me produce eso, es una lucha muy fuerte por enfrentar algo, y cuando la he enfrentado y siento que he dado una respuesta satisfactoria, lo que me entrega es un placer sucedáneo, nunca absoluto.

Si yo pudiera no escribir, no escribiría nunca. Como dice Pessoa, “la poesía es el fracaso de la poesía”: ella tendría que no existir, debería no hacerlo. Porque su no existencia podría ser una prueba de un estado más pleno, en el cual ni siquiera se requiera la palabra. El hombre ve la necesidad de hablar para dar vueltas en torno al silencio. En ese sentido la palabra es comunicativa por defecto, no por virtud. Se ve obligada a comunicar lo que no puede comunicar, y lo pienso en términos nada metafísicos, sino muy reales y concretos. En el fondo todo es la plenitud que se puede experimentar cuando estás en armonía con algo: la naturaleza, u otra persona, por ejemplo. La poesía se trata sólo de ese instante en concierto con lo uno o con lo otro, y por ese carácter efímero se requiere el deseo de insistir en ello, de volver a ello. El silencio es la mejor forma de comunicación, la palabra es una entrometida, la comunicación real es silenciosa. Por eso mi aspiración poética es crear imágenes y poemas concretos. Hay mucha poesía etérea o excesivamente hermética que no me interesa; mi deseo más íntimo es que alguien me diga “oye, me gustó el poema que habla de tal cosa”, que me hable de ese poema que le quedó en la retina, que no es difuso, que recibió como una pedrada. Pero escribir pedradas es muy difícil.

***

Entre 2001 y 2003, Rómulo escribió Sacrificiales, el libro donde su sonrisa irónica está mejor definida. Son poemas más extensos, de mirada lúdica, en los que se mezclan el juego, la reflexión y el canto. Rómulo se desconcentra, en el sentido de que deja de dar vueltas en la oscuridad de sí mismo, y se vuelca al mundo para conocerse. Observa plantas, o algunas especies animales, y escribe lo que encuentra de él en ellas; es decir, se metamorfosea. Hay poemas al cenicio, a la fruta akki, a la mariapalito, a la madreperla, a las garcetas, al paco-paco, a las hormigas y la mantarraya, por ejemplo. Su voz tiene un color distinto al de los libros previos, ya no es tan grave, y tiene un ritmo más alegre para tocar los márgenes del misterio. Sus preguntas y sus miedos, aparecen aquí exteriorizados en su mirada del mundo.

Desde ese libro, Bustos ha obtenido mayor difusión a nivel nacional e internacional. En 2004, la Universidad Nacional de Colombia publicó su Obra Reunida, y tituló el volumen Oración del impuro. Luego de eso, comenzó a escribir Muerte y levitación de la ballena, el libro con el que se hizo conocer en Europa.

Rómulo está desde 2008 en España haciendo un doctorado en Ciencia de las Religiones, en la Universidad Complutense de Madrid. A veces siente nostalgia de su tierra, pero asegura que podría empezar su vida en otra ciudad, más organizada, o con un clima más amable que el del Caribe colombiano. Suele decir que no siente raíces en ninguna parte, y que si se ha quedado en Cartagena durante toda su vida es por casualidad. Aunque, probablemente, la verdadera razón es que no se ha ido definitivamente porque allí vive la persona que más ama: su madre, su centro.

Blanca Aguirre nació el 15 de marzo de 1920, y hoy, a sus 92 años, conserva la vitalidad de una mujer de setenta. No necesita ayuda para levantarse de la silla, tampoco hay que aumentar el tono de la voz para que escuche lo que se le dice, y relata sin tartamudear anécdotas de toda su vida. Asegura con orgullo que nunca ha sido hospitalizada por ninguna enfermedad, y que esa buena salud se las legó a sus ocho hijos. En la antesala de su casa, ubicada en el barrio El Recreo, a las afueras de la ciudad, colgó un cuadro que pintó Rómulo hace veinte años. Son dos monjes cubiertos con capas oscuras; están solos en un lugar en penumbras, dan la espalda y no dejan ver sus rostros. Es lo primero que contemplan quienes entran a su casa, y cada vez que le preguntan por la imagen, o por algo relacionado con el hijo que la pintó, se despierta en ella la voz de una madre feliz. Habla de él como si aún fuera un niño, y reconoce que le tiene un afecto particular porque nunca se casó ni tuvo hijos.

Para Rómulo lo más difícil al momento de decidir si se iba a España o no durante los tres años del doctorado, fue superar el miedo que le generaba distanciarse de su madre. Sin embargo, fue ella la que le dio tranquilidad y lo animó a irse. En 2008, Rómulo vendió su apartamento, repartió entre los amigos más cercanos su biblioteca y objetos personales, organizó los asuntos económicos y laborales en la universidad, y viajó a Madrid, donde vive solo en un piso de dos habitaciones, ubicado junto a una avenida principal.

Para hacer llevadera la distancia que lo separa de su madre, Bustos buscó la manera de establecer un contacto especial con ella. Acordaron que hablarían por teléfono todas las semanas, el mismo día y a la misma hora. Los domingos al mediodía, Blanca Aguirre sabe que pronto sonará el teléfono y que será él. Esa rutina es casi sagrada para ambos, y han sido escasos los días en que no se ha cumplido. Ella le cuenta lo que hizo en la semana, lo que piensa hacer en la que viene, le narra lo que ha leído, y le da noticias sobre la familia; él, por su parte, le cuenta cómo va el viaje, cómo ha avanzado en su tesis, a quiénes ha visitado, y así van tejiendo una conversación que usualmente dura más de una hora.

-¿Te conté sobre el ritual de las canciones? -me preguntó cuando hablábamos de ella-: al final, antes de colgar, ella me despide cantándome un bolero, y yo le respondo con canciones más alegres: “Matilde Lina”, “El cantor de Fonseca”, “El mochuelo”, “A la loma de Belén”, “Babalú”, o la preferida de ella: “Mi gran noche”, de Raphael.

***

Resuelta la angustia de estar lejos de su madre, Rómulo se ha concentrado en las responsabilidades del doctorado, y, al mismo tiempo, ha gozado su vida solitaria en la gran ciudad. Le gusta caminar, viajar en metro y escuchar las conversaciones de los otros pasajeros, acostarse a leer en los parques, estudiar tardes enteras en las bibliotecas, ir con frecuencia a museos y galerías de arte, visitar ocasionalmente a los amigos que están en otros lugares de Europa, participar en recitales de poesía, escribir en su apartamento a partir de las anotaciones que toma en las libretas que siempre lleva consigo.

Haber ganado en 2009 el Premio de Poesía Blas de Otero, otorgado por la Universidad Complutense de Madrid, hizo que Rómulo obtuviera reconocimiento en España como uno de los poetas colombianos más notables de la generación de los años 40 y 50, junto a Giovanni Quessep, Juan Manuel Roca, Darío Jaramillo y Piedad Bonnett, quienes también han sido publicados en ese país. Sin embargo, el reconocimiento es algo secundario, o mejor, ajeno a la poesía, y la importancia del libro Muerte y levitación de la ballena reside en otra parte.

Con ese libro Rómulo consolidó lo que venía desarrollando desde La estación de la sed. La ironía siguió siendo el lente principal de su mirada, pero de una manera más discreta, más silenciosa y ajustada. Para Rómulo, la ironía es la estrategia que le permite mantener una distancia del mundo, sin negarlo ni dejar de sentirlo en ningún momento. En Muerte y levitación de la ballena, esa ética es clara: no está del todo conforme con la realidad, pero la acepta, y juega con ella desde su lugar, desde el lenguaje, explorándola con la palabra, tratando de encontrar esos puntos donde anida el misterio y todo deja de parecer tan normal.

El oxímoron del título, su paradoja, esa imagen de una ballena muerta levitando en la profundidad, prefigura la atmósfera de los poemas: lo más pesado se eleva por su propio peso. “Hay un frágil borde entre las cosas”, dice uno de los poemas, y la pasión de Rómulo es saltar de un lado a otro. Por eso en las páginas de ese último libro se encuentran un caballo que se convierte en ave por un instante, un fulgor que es sombra, una casa que es su habitante, un pájaro que es su jaula, una piedra de colibrí, una lengua que dice todo y nada al mismo tiempo.

Hay un poema en el que Rómulo se ve reflejado como poeta en una especie de ave llamada Cenzontle, que es capaz de imitar a la perfección el sonido de otras aves, animales y cosas. Como el poeta -que por su sensibilidad siente y dice lo propio y lo ajeno, y que transforma su alma en aquello que mira con atención-, el Cenzontle también tiene momentos de silencio. Es entonces cuando más Cenzontle es.

Cenzontle Pájaro numeroso el Cenzontle Ahora es una violina Después un azulejo, un muchacho que silba, un sangretoro, un turpial De cuatrocientos cantos habla la etimología náhuatl Pero, a veces, pareciera cansarse de ser tantos pájaros y ensaya un misterioso silencio Todo su adentro calla como si se escuchara a sí mismo callando como si descubriera que en su silencio habita otro pájaro que canta suspendido en su ramaje interior Es, quizás, entonces, más cenzontle el cenzontle (De Muerte y levitación de la ballena, 2009)

En julio de 2011, Rómulo vino a Colombia a visitar a su madre y a pasar unos días en Cartagena con sus amigos y colegas de la universidad. Estuvo casi un mes en la ciudad, y fue feliz. Sus amigos más íntimos -Alfonso Múnera, Amaury Arteaga, Lázaro Valdelamar- coincidieron en que lo notaban más alegre, sonriente, expresivo, ligero.

Los estudiantes del pregrado en Lingüística y Literatura lo invitaron a participar de varios eventos alrededor de su poesía. A muchos no los conocía, pues estaban apenas iniciando su carrera cuando él se fue, pero ellos sí lo conocían y lo habían leído. Llenaron todos los auditorios en los que se presentó.

Aparte de los compromisos académicos, Rómulo hizo lo que no puede hacer en España: salir con sus amigos a bailar salsa en un picó, como en los años de juventud. Uno de los que más frecuentaban en esa época de universitarios era “El Safari”, y es de los pocos que todavía existen. Antes estaba ubicado en la Avenida Pedro de Heredia, pero ahora fue trasladado a una calle paralela: Camino del Medio. Allá, en el patio iluminado de una casa donde el sonido de la música obliga a gritar al otro para escucharlo, lo vi gozar de la danza. Vi su rostro pleno. Al principio se limitó a escuchar las canciones y ver bailar a los otros, pero a la medianoche, cuando empezaron a sonar los clásicos de salsa con los que creció (Descarga chihuahua, Isla del encanto, Aquí hay un hombre gozando, La cartera, etc.) se levantó animado y sacó a bailar a una joven amiga que fue estudiante suya.

Baila muy bien. Es sobrio, sencillo, nunca pierde el ritmo ni vacila en ningún paso. Baila con los ojos cerrados, serio. Mueve mucho los hombros, y lentamente los pies. Detrás de la concentración de su rostro hay una sonrisa. Sonrisa que le regalaba a ella cada vez que encontraban sus miradas, y que volvía a recogerse cuando se concentraba tanto en la música que desaparecían los rasgos de su rostro.

En una de las canciones que no bailó, se inclinó hacia uno de los que estaban en su mesa y le dijo: A mí me encanta ver bailar. Me parece el acto más extraño y más maravilloso. El cuerpo responde a los sonidos y se abandona a la verdad de su silencio. Míralos: todos son inocentes cuando bailan.

Eran casi las cuatro de la mañana cuando decidimos irnos. Antes de salir estaba sonando una canción de champeta. Rómulo detuvo su camino hacia la salida, señaló una pareja abrazada, que bailaba con movimientos de cadera sutiles, casi imperceptibles, y nos dijo: Así es como se baila champeta: casi ni se mueven, están tan compenetrados que el baile no se nota para los que miramos, llega un momento en que el baile es la quietud. Un movimiento quieto: ese es el clímax.

Ese movimiento quieto, ese clímax, es el que busca Bustos en cada uno de sus poemas. Su poesía aprendió a moverse al ritmo de la danza: detrás de cada palabra, de cada paso, hay un silencio inocente, un fugaz lugar de plenitud donde se descansa del vértigo de ser.